Foto: Mark Ernestus

Michael Zähl wurde 1958 in Bensberg geboren. Schon im Elternhaus kam er in Kontakt mit Technik und wurde musikalisch ausgebildet. Während er eine klassische Ausbildung schnell aufgab, fand er früh gefallen an Rockmusik und versuchte sich in verschiedenen Hobby-Bands, bevor er eine Anstellung im Musikstudio des Produzenten Conny Plank fand. Von dort aus gründete er seine erste Firma, mit der er vor allem Mischpulte fertigte und wartete, unter anderem das CS-V, das im CAN-Studio von René Tinner eingesetzt wurde. Die erste große Krise der Musikstudios führte zu einer Umorientierung auf Hardware für Rundfunk und Fernsehen. Seit 2010 rückten wieder musikalische Projekte in den Vordergrund, allen voran das AM-1, ein hochwertiges skalierbares Mischpult für kreative Studioarbeit, das er zusammen mit dem Musiker Mark Ernestus konzipierte. Darüber hinaus gehören analoge Audiobearbeitungsgeräte zum Programm. Das aktuellste Produkt ist ein High-End Kopfhörer-Mischverstärker. Er lebt und arbeitet in Bergisch Gladbach.

Das Interview ist in drei Abschnitte geteilt. Sie können es mithilfe der Buttons entweder chronologisch oder thematisch lesen.

Michael Zähl wächst in einem musikalischen Haushalt auf, in dem klassischer Klavier- Gitarren und sogar Flötenunterricht einfach »dazu« gehört. Während er sich dieser Ausbildung mit der Zeit verweigert, wird eine zweifache Liebe entfacht: Einmal zu verstärkter Musik und einmal zur Musiktechnologie. Im elterlichen Haus stehen ihm dazu viele Dinge zur Verfügung, von mechanischen bis zu elektrischen und einfachen elektronischen Materialien und »Baukästen«, mit denen seine Faszination für das Löten und elektrische Schaltungen geweckt wird. Er baut sich eigene Lautsprecherboxen und seine Gitarre »kriegte nen Tonabnehmer«. Zu dieser Zeit wird er auch Mitglied einer Band und begegnet dem technischen Apparat, der seinen Lebensweg weiter bestimmten wird:

Dieses Spielfeld erweitert sich als Zähl bei Connys Studio anheuert, durch einen »Zufall« wie er berichtet, als Ferienjob. Mit dem Wissen aus der Schülerband und dem Hobbystudio, dass er dort für die ersten Aufnahmen mit aufgebaut hatte, fängt er als Assistenz des Technikers an. Die ersten Aufgaben bestehen aus simplen Lötarbeiten und dem Bestücken der Steckfelder. Hier schon bemerkt Zähl, dass Wissen bei ihm am besten über die Praxis hängen bleibt. Insgesamt empfindet er die Zeit als prägend:

zum ersten Mal in so ein Studio reinzugucken, das war für mich wie in Honig baden. Dabei war das erstmal nur als Ferienjob geplant. Dann lief es weiter, parallel zum Studium. Sie brauchten immer technische Helfer. Es gab aber auch die Möglichkeit im Studio bei Aufnahmen dabei zu sein. Wenn man sich im Hintergrund gehalten hat, konnte man gucken und dann auch hier und da mal assistieren.

Ein Großteil der Arbeiten bestand aus der Wartung des großen MCI-Mischpultes, dass von Conny Plank genutzt wurde und das sich als ziemlich reparaturanfällig erwies. Aber gerade durch diese Arbeiten erschließt sich – Stück für Stück – der technische Aufbau des Mischpultes. Und Zähl hilft zu dieser Zeit nicht nur bei der Verbesserung des Gerätes, auch wird er immer öfter für die Konstruktion sogenannter »fliegender Schaltungen« eingespannt. Gemeint sind damit kleine, improvisierte Schaltkreise und Geräte, die von Plank für gewisse Effekte und Ideen benötigt werden. In dieser Zeit wurde Zähl bewusst, dass er hier vieles von dem vorfand, was er sich immer schon für seine »Arbeit« gewünscht hatte.

also das mit der Sinnsuche in der Arbeit hatte sich hier quasi erledigt, weil die Arbeit war geil und was will ich mehr. Die Interessengebiete Technik und Musik kommen zusammen. Ich kann direkt sehen, was jemand mit dem Ergebnis meiner Arbeit macht und dann auch noch hören, was dabei herauskommt. Das hat mich geflasht und da bin dann kleben geblieben. Vorher hatte ich immer so eine unscharfe Vorstellung davon, dass es mal so sein könnte, aber nicht wirklich daran geglaubt. Dann kommt es eher zufällig zu Stande, und alles ist da.

Doch eigentlich will Zähl einmal den Platz hinter dem Mischpult einnehmen und sich in dieser Richtung weiterentwickeln. Zur gleichen Zeit steigt jedoch der Techniker aus und er wird gefragt, ob er dessen Job nicht übernehmen will. Dies ist ein großes Wagnis und mit einer neuen, nicht gerade leichten Aufgabe verbunden: Plank hatte bei Zähls Vorgänger die Konstruktion eines Mischpultes für Live-Aufnahmen in Auftrag gegeben. Schließlich willigt er ein:

Das war eine sehr harte Zeit für mich, das zu entscheiden. Und im Endeffekt hab' ich es gemacht, weil ich damals da nicht wegwollte. Weil einfach die Atmosphäre so toll war. Wir hatten alle das Gefühl, wir arbeiten an was ganz Großem. Und das lässt man nicht im Stich, da geht man nicht weg, wenn man nicht unbedingt muss. Und dann kam dazu, dass damals auch gerade diese Mischpultentwicklung angefangen hatte. Das zu übernehmen, war eigentlich noch eine Nummer zu groß für mich. Aber es war natürlich auch eine Versuchung, mich da ranzumachen. Und dann habe ich mich entschieden zu bleiben.

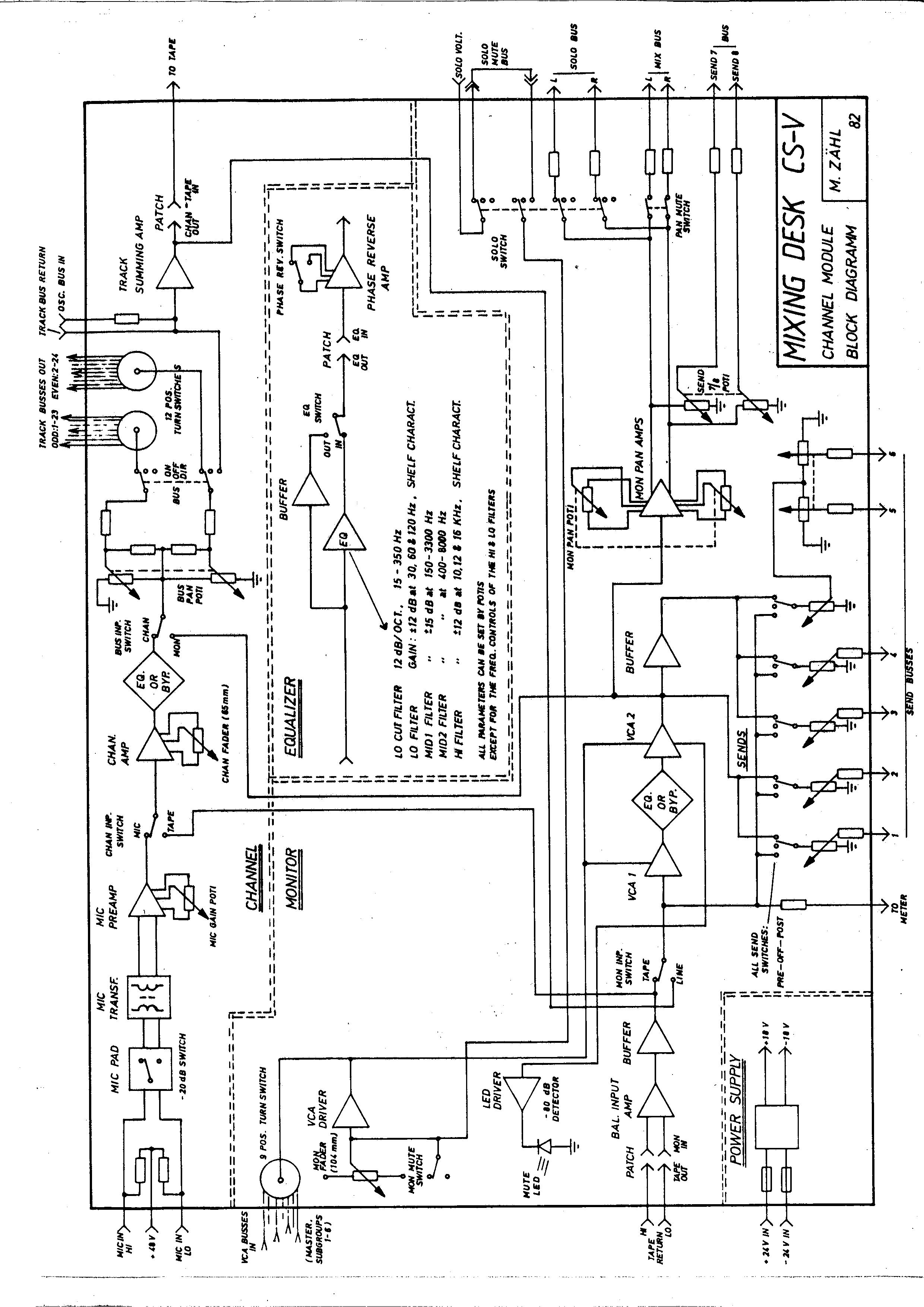

Wie aufwendig gestaltete sich Anfang der 1980er-Jahre die Konstruktion und der Aufbau eines Mischpultes? Zähl berichtet von der Jagd nach den richtigen Bauteilen und der zeitaufwendigen und nervenaufreibenden Zeichnung von Leiterplattendesigns, die sich maßgeblich von den heutigen »nicht-destruktiven« Arbeiten in spezialisierten Computerprogrammen unterschieden:

Das war eigentlich drei Nummern zu groß für mich. Das war ja auch noch die Zeit, in der wir für jeden Widerstand, jedes Bauteil nach Köln gefahren sind. Die Schaltpläne wurden mit Tusche gezeichnet. Teile wurden abgepaust, ausgeschnitten und dann als Bausteine wieder eingeklebt. Leiterplatten-Designs wurden auf Folie mit Anreibesymbolen und superfeinen Spezialklebebändern gemacht. Da musste ein Design von Anfang an ›sitzen‹. Man konnte nicht eben mal einen Bereich verschieben, und eine ›ReDo‹-Taste war nicht in Sicht. Wenn das Design am Schluss nicht aufging, musste man ganz von vorne anfangen. Unter diesem Aspekt war das schon sehr anspruchsvoll damals.

Abb. 1: Original Tuschezeichnung vom CS-V Layout

Doch Zähl war nicht alleine. Ein Mentor aus dem Umfeld von Plank war Peter Leunig, ein Erfinder und Ingenieur, der unter anderem Geräteentwicklungen für Barth KG gemacht hatte, einem sehr bekannten Hamburger Audiounternehmen. Seinen Beitrag zum Bau des CS-V, dem Mischpult, dass Zähl für das CAN-Studio konstruierte, können Sie hier nachlesen. Bei der Arbeit in Connys Studio, zum Beispiel der Wartung des Mischpults, kristallisierte sich dabei auch schon die generelle Herangehensweise, als Ingenieur und Designer heraus: Das Aufbauen und Verbessern von bewährten technischen Lösungen:

also ich bin nicht so derjenige, der sich ganz was Neues ausdenkt, der die Weltneuheit, die revolutionäre Idee hat. Ich bin eigentlich eher derjenige, der etwas nimmt was schon da ist, dem etwas hinzufügt oder es abändert und dadurch was Neues zu Stande bringt. Und mit der Zeit kommen Stück für Stück immer neue Sachen dazu. Bei mir ist immer ein gutes Stück Hergebrachtes dabei und dann geh ich von da weiter.

Diese »konservative« Herangehensweise konkretisiert Zähl an anderer Stelle. Sie hat auch einen wirtschaftlichen Grund. Denn als kleine Audiotechnikfirma stellen große konstruktive Wagnisse immer ein Risiko dar:

Ich weiß noch, wie schwierig es am Anfang war, eine einfache Schaltung mit ein paar Bauteilen ans Laufen zu bringen. Jetzt sind in einem AM-1 Mischpultkanal 2500 Bauteile, im gesamten Pult diese Zahl mal zweiunddreißig oder mehr plus Master Modul und alles funktioniert und fliegt nicht auseinander. Ich glaube ich bin bei der Entwicklung eher vorsichtig und konservativ, aber das war die einzige Chance, die ich hatte. Jedes meiner Designs musste ja funktionieren. Ich war ja nicht in der Situation wie ein großer Hersteller, wo erst mal einige Prototypen gebaut werden um zu sehen, ob die Schaltungen laufen. Meine Mischpulte mussten damals auf Anhieb funktionieren.

Ermutigt von seinen ersten Erfolgen – er konstruiert das Live-Aufnahme-Mischpult für das mobile Studio von Plank – beginnt Zähl mit wechselnden Mitarbeitern professionell Mischkonsolen zu bauen. In Connys Studio bleibt er zunächst als freie Servicekraft. In dieser Zeit baut er auch das große 56-Kanal Mischpult, das in Connys Studio bis zu dessen Auflösung seinen Dienst tat.

Abb. 2: Das CS-V aus dem CS-V Dossier.

Foto: Mario Brand

Ab Mitte, Ende der 1980er-Jahre erlebt das klassische Studio in Deutschland seine erste Krise, da vor allem US-amerikanische bzw. englischsprachige Musik die Musikbranche dominieren. Zähl und seine Firma schauen sich in dieser Zeit nach Alternativen um, es gibt kaum noch Studios, welche die großen und sehr teuren Mischpulte bestellen. Eine Möglichkeit bietet sich im Bereich »Broadcast«, wo Ausrüstung für das Senden und Empfangen, sowie für die Live-Übertragung in einem Ü-Wagen benötigt werden. Dabei müssen die technischen Ansprüche des öffentlichen Rundfunks erfüllt werden:

Und dann habe ich mir Geräte, die ich im Programm hatte, unter'n Arm geklemmt und bin zum WDR nach Köln und hab' gesagt ›Hallo, hier bin ich. Ich mach' das und das.‹ Der WDR war ja damals noch mit Pflichtenheft und sie hatten diese berühmt berüchtigte NF-Messtechnik-Abteilung. Ich kam da relativ außenseitermäßig an mit meinen Sachen und die haben sie sich angeguckt und gründlich durchgemessen. Der als sehr streng bekannte Messingenieur meinte ›Hmm, ja. Ja, ist ja gar nicht so schlecht.‹ Fazit: Sie waren angetan und dann hat sich das daraus ergeben.

Zähl weicht hier von der bisherigen Linie ab. Diese Mischpulte sind nicht mehr dezidiert für kreative Musikmischungen gedacht, sondern es sind vor allem funktionale Pulte, auch für »Sendeabwicklungen, [in] Auslandsstudios, […] in Moskau […] New York«. Weitere Produkte sind speziell angefertigte Kommentator-Einheiten, die zum Beispiel bei Sportübertragungen zum Einsatz kommen. Dass er an diese Aufgabe mit der gleichen Verve herangeht spricht sich auch in privaten Rundfunkstationen herum:

›Da fragen wir doch den Zähl, dass er uns Kommentator-Einheiten baut, die von der Tonqualität State of the Art sind‹. Das fand ich schon ein tolles Projekt. Mit Havarie-Vorkehrungen, Akkus falls der Strom ausfällt usw. Es wurde sündhaft teuer, ich habe richtig gute Audiotechnik verwendet und sehr teure Studioübertrager. Die Teile sind ewig gelaufen. Erst beim Tennis, dann bei Formel 1. Da ging’s zwar nicht um Musik, trotzdem für mich ein tolles Projekt.

Doch egal, ob Kommentator-Einheiten oder Radiopult, Zähl hat eine besondere Herangehensweise an sein Arbeitsmaterial. Denn er betont die Rolle der Erfahrung im Umgang mit Schaltungen. Das befremdet im ersten Moment, scheinen doch Schaltungen und Elektrotechnik wenig Raum für »Bauchgefühl« und Kreativität zu erlauben. Doch Zähl berichtet, dass er bereits früh feststellt, dass sich manche studierte Elektrotechniker – von denen er im Rahmen eines Serviceauftrages zur Hilfe gerufen wird - an so manchen Problemen die Zähne ausbeißen:

es ist vorgekommen, dass ich mit Leuten über ein Problem diskutiert habe und wusste, das sind Leute, die haben studiert, haben alles nach den Regeln gemacht, da ist eigentlich nichts falsch. Aber ich konnte drauf gucken und sagen, das funktioniert nicht. Weil im Zusammenspiel da bestimmte Vorsichtsmaßnahmen, bestimmte Entkopplungen, fehlten. Und das war für die vollkommen neu. Weil es in der Theorie nicht vorkommt. Das lernt man erst in der Praxis.

Zähl hat sich dabei durchaus in Theorie eingearbeitet, sofern sie notwendig ist. Das meiste Wissen bleibt aber hängen, wenn es direkt in die Konstruktion einfließt. Die Erfahrung involviert dabei viel Messarbeit, die – so Zähl manchmal bis ins »buchhalterische« gehen kann.

Aber oft ist es so, dass es nur über den Weg geht, einfach hunderte Messungen zu machen und immer weiter zu probieren. Tabellen machen und auswerten, wo wird's besser, wo wird's schlechter. Manchmal hast du auch Toleranzen in der Schaltung. Das heißt du musst Schaltungen mehrmals aufbauen und dann im Gesamten auswerten. Und da komme ich schon manchmal an meine Grenze, wo macht das jetzt überhaupt noch Spaß. Aber dieses ›Ah, jetzt kommt der Geistesblitz‹ und dann läuft's, das gibt es auch mal.

Obgleich er nicht so weit geht, von einem Gefühl zu sprechen, scheint er doch auf eine gewisse intuitive Weise mit den Schaltungen zu interagieren:

Und oft ist das für mich wie so ein Gefühl, was natürlich Quatsch ist bei Technik. Ich werte das eher so, dass es die Sammlung von Erfahrungen ist, die einen manchmal spontan in eine Richtung treibt. Das ist schon sehr erleichternd, wenn man sich beim Durchrechnen festgefahren hat.

Trotz Erfahrung und Routine gibt es doch Teile des Konstruktionsprozesses, die von Zähl besondere Konzentration abverlangen. Obgleich Computerprogramme die Arbeit erleichtern, muss er sich oft besonders zurückziehen:

Eine Leiterplatte umzusetzen, wie die Hauptleiterplatte vom AM-1, wo es zweieinhalbtausend Bauteile gibt, sechs Kupfer-Lagen, SMD-konventionell gemischt und dabei nicht nur irgendwie platziert, sondern so, dass kein Signal das andere stört. Also, dafür brauch' ich n' langem Atem. Und da muss man sich eigentlich ransetzen mit dem Gedanken, ich arbeite mich jetzt ein und ich darf erst wieder raus, wenn's fertig ist. Weil wenn man da einmal stoppt, dauert's unheimlich lange, bis man wieder drin ist und man hat vielleicht Sachen vergessen.

Im Jahr 2010 deutet sich für Michael Zähl eine Rückkehr zum Mischpultbau für Musikproduktion an. Der Berliner Musiker und Musikproduzent Mark Ernestus ruft ihn an, um nach der Reparatur eines gebrauchten Pultes von Zähl zu fragen, doch aus dem Gespräch ergibt sich schnell, dass die Konstruktion eines neuen Pultes mehr Sinn ergeben würde. Aus der Anfrage erwächst eine jahrelange Zusammenarbeit an einem neuen Projekt, dem AM-1. Es wurde schnell klar, dass hier ein Mischpult mit State-of-the-Art Anspruch entstehen sollte, das nicht auf eine bestimmte Anwendung festgelegt ist. Seit langem kommt er an dieser Stelle wieder in Kontakt mit Kunden, die eine »künstlerische Attitüde zu dem Ganzen« aufweisen, wie Zähl es nennt »Das sind Leute, die leben für ihre Musik.« Allerdings treffen bei der Kollaboration zwei Welten aufeinander, wie Zähl es schildert:

Abb. 3: Werbefotografie von Michael Zähl und Mark Ernestus mit dem AM-1.

Foto: Mark Ernestus

Mark Ernestus hatte dann auch noch eine sehr spezielle Idee. Mittels eines optionalen Einschubs sollte die »Energie« aus dem Prozess hinter analogen Aufnahmen und der Arbeit mit dem Mischpult im »klassischen« Tonstudio nun zusammengebracht werden mit der Anbindung an Effektgeräte und analoge Synthesizereinheiten. Dabei gewinnt das »instrumentale« des Mischpults gegenüber dem »verwaltungstechnischen“ an Bedeutung, was gerade bei der Verwendung im Kontext von live gespielter elektronischer Musik zum Tragen kommt:

Und was Mark vor hatte mit nem analogen Mischpult, obwohl er diese ganzen technischen Quellen hat und viele Loops, was da läuft ist aber im Grunde dasselbe. Das heißt die Geräte schicken ihre, meinetwegen auch Loops und was auch immer ins Mischpult, aber was da entsteht, das wird von Hand geschraubt. Das heißt also, es ist ne klare Geschichte. Mischpult als Instrument und nicht nur als Verwaltungsgerät - also das ist auch der Unterschied zum Broadcast, wo ich Audio verwalten will. Hier will ich Audio schaffen. Und das ist dann diese Bedienphilosophie - man spielt das Mischpult im Grunde.

Dem einstigen Traum Conny Planks »alles automatisieren« zu können tritt der Wunsch haptischer, direkter Kontrolle in Echtzeit gegenüber

Und jetzt die aktuelle Generation die hat im Grund erlebt, dass sie alles automatisieren können, die träumt aber davon wieder mehr von Hand zu machen. Weil man eben merkt, lass uns das Beste aus beiden kombinieren, ja. Lass uns das, was uns wirklich lästig ist oder was strikt technischen Charakter haben soll automatisieren. Das kann ja auch von Festplatte kommen, von meiner digitalen Workstation, wo ich alles automatisieren kann. Aber nachher schieb' ich alles auf Einzeltracks in n' analoges Mischpult und da kann ich eingreifen.

Allerdings ist der Prozess langwierig. Zähl berichtet, dass die Entwicklung des Mischpults gut zwei Jahre in Anspruch genommen habe. Die Entwicklung des oben beschriebenen optionalen Einschubs, des CV-Kanals (CV=Control Voltage), dauerte insgesamt sogar sieben Jahre. Dieser Kanal stellt eine – wie es Zähl formuliert »Brücke zwischen Mischpult und analogen Synthesizern« her, CV-kontrollierte Modularsysteme können über ihn eingebunden werden. Der CV-Kanal steht dafür, dass das AM-1 auch als Instrument gedacht werden kann. Hier war Mark Ernestus der kreative Kopf und auch die Referenz bei der klanglichen Beurteilung der Schaltungen. Zur Rolle von Kontrollspannung in der Musiktechnologie können Sie hier weiterlesen.

Auch bei Mischpulten, deren Bedienung sich nach einer relativ »offenen« Zeit ab den 1970er-Jahren einigermaßen standardisiert hatte, existieren Freiheitsgerade. In welcher Reihenfolge werden die verschiedenen Elemente eines Kanalzuges untergebracht? Wo werden die Potis platziert, wie viel Platz wird hier zwischen den verschiedenen Bedienelementen gewährt? Generell sieht Zähl seine Aufgabe beim Entwerfen von Musikelektronik darin, einen Kompromiss zwischen dem technisch Sinnvollen und Möglichen und den Wünschen seiner Kund*innen zu finden. Dazu tritt auch seine eigene Erfahrung mit dem Mischpult:

Das heißt die Leute, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, das sind Anwender und keine Elektroniker. Das heißt das ist meine Verantwortung und mein alleiniges Problem. Was die Designarbeit, wenn man jetzt vom funktionalen und optischen Design ausgeht, hab' ich eigentlich immer mit den Anwendern ganz eng zusammengearbeitet. Und da mit verschiedenen Schwerpunkten. Also Conny war zum Beispiel jemand der klar alle Funktionen vorgegeben hat, die er haben wollte, die ihm wichtig waren. Man musste sich abstimmen, wenn was so geht oder so nicht geht aus technischen Gründen, dann musste nachgestellt werden. Dann gab es Feedback von mir, aber im Grunde gab der Kunde vor, was er braucht. Conny war jetzt nicht jemand, der akribisch auf den Millimeter guckte oder irgendwas. Also da waren meine Freiheiten Knöpfe zu platzieren, dass das Ganze auch einfach zu konstruieren war, relativ groß, würde ich mal sagen. Und orientiert hat man sich, ja zum einen an der Funktion und an dem, was grad in der Luft lag.

Abb. 4: Michael Zähl in seiner Werkstatt.

Foto: Chris Parkinson

Bei dem, was Zähl hier selber festlegt, hat er auch oft die Verhältnisse des Studios mit betrachtet, so z. B. das Licht. Das berichtet er zumindest in Bezug auf die Wahl von Farbcodes (z. B. für verschiedene Funktionen) bzw. der Positionierung der Potentiometer:

Diese Farbgeschichte, die muss immer kommunizieren mit der Positionierung. Wir haben ja in Studios manchmal ne gute Beleuchtung, manchmal haben wir ne schlechte Beleuchtung. Und im Grunde muss es für beides passen. Aber wenn man jetzt wirklich mit einem Pult lange arbeitet, dann weiß man - die Hände merken sich - das ist irgendwie so ein Gedächtnis, wo was ist. Und die Farben spielen schon ne Rolle, es muss Sinn machen und es darf nicht zu grell und zu ablenkend sein. Aber am Ende, je länger man mit dem Mischpult arbeitet, desto mehr spielt denke ich die Positionierung ne Rolle. Dass meine Hände sich da zurechtfinden. Auf dem CV-Kanal haben wir jede Menge Knöpfe, aber es gibt immer bestimmte Gruppierungen. Also immer rechts von dem einen kommt der, der dazu gehört und dann kommt der nächste. Meine Hand findet da hin, und dann brauch' ich einfach noch n' Stückchen nach rechts und dann bin ich an dem Knopf und so weiter.

Dennoch gibt es auch viele Aspekte, die als »No-Brainer« funktionieren, so die Kurven, die bei den verschiedenen Potentiometern für Lautstärke und Equalizing (logarithmisch) oder der Panoramaeinstellung (linear) zu Anwendung kommen. Bei all dem greift Zähl auch auf seine Erfahrungen hinter dem Pult zurück, gerade wenn es darum geht zu schauen, wie angenehm und sinnvoll Pultelemente jeweils mit der Hand zu erreichen sind:

Dadurch dass ich selber gerne am Mischpult gesessen hab' und das auch kenne, ist es für mich kein fremdes Gefühl. Ich muss mich da nicht großartig in Leute reinversetzen, sondern ich kann mich selber dransetzen und schrauben und kann sehen 'Ah, was ist zu weit weg, was ist so' und auch, was Farben angeht. Lenkt jetzt irgendwas zu sehr ab. Also diese ganzen Geschichten, wo man abstimmt, wo was hingeht.

Nicht so beim AM-1: Hier machte Zähl die Erfahrung, dass die Positionierung jedes Knopfes ausdiskutiert werden musste. Allerdings schildert er diese Vorgehensweise nicht als Nachteil, sondern als eine besondere Bereicherung, ermöglicht durch die Zusammenarbeit mit Mark Ernestus:

Das war glaube ich zum ersten Mal, dass wirklich n' Gerät vom Design durchdiskutiert wurde bis zum letzten halben Millimeter. Wir haben bei der Frontplatte um jeden Knopf diskutiert. Und Mark hat ein unglaublich feines Gespür für Stimmigkeit. Wann ist was stimmig und das ist was, was man dem Produkt meine ich heute ansieht. Wenn man draufguckt, da springt nichts irgendwie raus. Diese Feder kann ich mir nicht an meinen Hut stecken. Natürlich war ich mit dabei, aber ohne Marks Qualität wär' das nicht so geworden. Das muss ich einfach weiterreichen. Da sind mehr als 100 Entwürfe hin- und hergegangen. Und dann hat man hier wieder was geschoben, es dann zwei Wochen in Ruhe gelassen und dann wieder weiter gemacht.

DAS INTERVIEW WURDE GEFÜHRT VON ALAN VAN KEEKEN.

Abbildungen

Abb. 1: Original Tuschezeichnung vom CS-V Layout.

Abb. 2: Das CS-V aus dem CS-V Dossier. Mario Brand.

Abb. 3: Werbefotografie von Michael Zähl und Mark Ernestus mit dem AM-1. Mark Ernestus.

Abb. 4: Michael Zähl in seiner Werkstatt. Chris Parkinson.